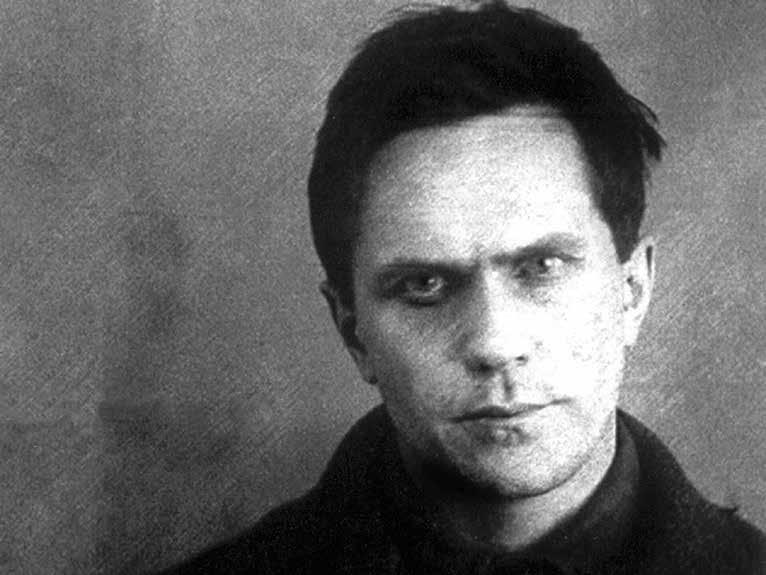

Михаил Константинов

Горько начинается для православных христиан Великий пост.

«Откуду начну пла́кати окаянного моего жития деяний?»

Казалось бы, уже преодолены все границы и мыслимые линии. Но где та мера еще предстоящих человеческих страданий и несчастий?..

Ведь это опасное заблуждение, что, пребывая вдалеке, в видимой безопасности или ощутимом благополучии, можно избежать последствий катастрофы, происходящей на наших глазах. Они не только в разрушениях и утратах имущества, но в первую очередь — в смертях невинных и расчеловечивании личности, созданной по образу и подобию Божиему. Под этим разрушительным грузом нам придется жить еще долгие годы. И если покаянный мотив, звучащий в каждой стихире канона святого преподобного Андрея Критского, зовет изменить свое поведение, то этот призыв обращен к человеку, сохраняющему в себе способность слышать и переживать. Покаяние призывает освободиться от самообмана. Сейчас вскормленный самообман популярен, с ним жить приятно и комфортно, а правду он убивает не хуже лжи.

Русская литература всегда сопротивлялась расчеловечиванию, в чем заключался один из самых её высоких смыслов. Война и лагерь в качестве самых чудовищных обстоятельств бытия обличались безжалостно, чтобы показать читателю край. За ним следовала бездонная пропасть, и с падением в неё человек переставал существовать, даже если чудом сохранял физическое тело и способность мыслить.

В зависимости от авторской эпохи встречались, конечно, различия.

В войне, которую описывал фронтовик Лев Толстой — при всех её скорбях и ужасах — незримо присутствовал Бог, потому что многие современники еще носили Его в себе. Война фронтовика Виктора Астафьева уже обезбожена. Ведущие её люди сначала теряют Бога, затем становятся прокляты и лишь потом — убиты.

60 лет назад, осенью 1962 года твардовский «Новый мир» опубликовал «Один день Ивана Денисовича»: суховатое в правдивости повествование Александра Солженицына о рядовом лагерном дне обычного заключенного из миллионных многих, на чьих костях покоился сталинский режим. «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось». Вспомнит ли кто в сегодняшней России о той юбилейной дате?.. Нынче у нас другие герои, зачастую из той самой организации, «денисычей» сажавших, чтобы не скудело благосостояние партии.

40 лет назад, зимой 1982 года в Москве умер Варлам Шаламов.

Не видно, чтобы вспомнили, а потом не до колымчанина стало.

Прочитав «Денисыча», Шаламов испытал потрясение — и не талантом-смелостью автора. «Блатаре в Вашем лагере нет! — писал Варлам Тихонович автору. — Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами. Кот! Махорку мерят стаканом! Не таскают к следователю. Не посылают после работы за пять километров в лес за дровами. Не бьют. Хлеб оставляют в матрасе. В матрасе! Да еще набитом! Да еще и подушка есть! Работают в тепле. Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годом там посидеть в свое время». В лагерях он провел 17 лет.

Страшный жизненный путь Шаламова многократно описан, здесь ничего не прибавить. Его принципиальное несогласие с Солженицыным заключалось в оценках меры расчеловечивания. Автор «Ивана Денисовича» полагал, что и за проволокой можно бороться, сохраниться, остаться человеком. Ответ оппонента безнадежный: нет. Шаламов писал откровенно о том, что видел и понял в советском лагере:

«Чрезвычайную хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становился зверем через три недели — при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях.

Главное средство растления души — холод, в среднеазиатских лагерях,наверное, люди держались дольше — там было теплее.

Человек позднее всего хранит чувство злобы. Мяса на голодном человеке хватает только на злобу — к остальному он равнодушен.

Понял разницу между тюрьмой, укрепляющей характер, и лагерем, растлевающим человеческую душу.

Сталинские “победы” были одержаны потому, что он убивал невинных людей — организация, в десять раз меньшая по численности, но организация смела бы Сталина в два дня.

Человек стал человеком потому, что он физически крепче, цепче любого животного — никакая лошадь не выдерживает работы на Крайнем Севере.

Единственная группа людей, которая держалась хоть чуть-чуть по-человечески в голоде и надругательствах, — это религиозники-сектанты — почти все и большая часть попов.

Увидел, каким веским аргументом для интеллигента бывает обыкновенная плюха.

Народ различает начальников по силе их удара, азарту битья.

Побои как аргумент почти неотразимы.

Можно жить злобой.

Можно жить равнодушием.

Человек живет не надеждами — надежд никаких не бывает, не волей — какая там воля, а инстинктом, чувством самосохранения — тем же началом, что и дерево, камень, животное.

Женщины порядочнее, самоотверженнее мужчин — на Колыме нет случаев, чтобы муж приехал за женой. А жены приезжали, многие.

Видел ледяной карцер, вырубленный в скале, и сам в нем провел одну ночь.

Страсть власти, свободного убийства велика — от больших людей до рядовых оперативников — с винтовкой.

Неудержимую склонность русского человека к доносу, к жалобе.

Мир надо делить не на хороших и плохих людей, а на трусов и не трусов. 95% трусов при слабой угрозе способны на всякие подлости, смертельные подлости.

Убежден, что лагерь — весь — отрицательная школа, даже час провести в нем нельзя — это час растления. Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать.

Воры — не люди.

Последние в рядах, которых все ненавидят — и конвоиры, и товарищи, — отстающих, больных, слабых, тех, которые не могут бежать на морозе.

Я понял, что такое власть и что такое человек с ружьем.

Масштабы смещены, и это – самое характерное для лагеря».

От колымских рассказов Шаламова веет безнадежной тоской. Пережитое в жизни выжигало, и отчасти отсюда горькая честность: «Сам я лишен религиозного чувства». Но вместе с тем — и согласие: не доходили до полного расчеловечивания «сектанты», «большая часть попов»… и иные женщины, оказывающиеся порой самоотверженнее мужчин. И вот в том замечании, вероятно, заключается шаламовское признание, особо значимое для нынешнего Великого Поста: Спаситель до последнего удерживает падающего, взывающего к Нему. Какой бы безнадежной проклято-убитой не казалась ситуация, нельзя повергать себя в отчаяние, озлобление или губительный самообман, нельзя называть войну миром, голод — сытостью, репрессии — благоденствием, а принуждение ко лжи — правдой. Блаженны миротворцы (Мф. 5:9), а не побивающие их.

Варлам Шаламов, навечно оставивший свидетельства о том, как власть при людском равнодушии может превратить человеческую жизнь в ад, был неверующим и умер без причастия. Но все же покойного отпели в одном из московских храмов как православного христианина: может быть, потому что Бог в него верил. В начавшуюся горькую Святую Четыредесятницу приложим силы и будем способны различать духов, чтобы Спаситель тоже сохранил веру в нас.